缩小气象早期预警差距,他们是如何做的?

请提供具体的“以下内容”呀,没有相关内容我没法准确进行描述呢。你可以把关于缩小气象早期预警差距的具体举措、行动、相关人员或案例等详细信息告诉我,这样我才能更好地为你创作。

准确发布气象预警信息,是防灾减灾的首要环节。今年3月23日是第65个世界气象日,今年气象日的主题是:“携手缩小早期预警差距”。预警信息发布的首要环节是什么?答案是:气象观测!这是如何做到的?近日,记者采访了福州市乌山之巅的国家气候基准站。

乌山气象站俯瞰图

乌山气象站俯瞰图

经历了标准化建设,国家基准气候站观测场站东西向保留25米长度,南北向则延伸到了35米;同时还增设气象观测特种设备观测区。放眼望去,观测场站里布设了满满当当的先进气象设备:穿着一身雪白外衣的闪电定位仪,堪称一名“捕手”,利用闪电辐射的声、光、电磁场特性,精准记录闪电的发生时间及位置;头顶一对“大耳朵”的降水现象仪,借助雨滴光学传感器,对毛毛雨、雨夹雪或冰雹,都能精准区分;长着一对“大眼睛”的激光云高仪通过红外激光遥感,可观测天空云层厚度、云量。此外,还有观测冰雪天气的电线积冰架、雪位尺以及天气现象视频智能观测仪……

“这一台台自动化气象观测设备好似‘千里眼’‘顺风耳’,能在风云间精准捕捉各类气象要素数据,把各项气象数据每分钟传输至场站主采集器。”省气象台观测科副科长郑文君介绍说,这些数据不仅为气象预报、预警提供数据支撑,还作为研究气候变迁的一手资料,参与到国际信息交流中去。

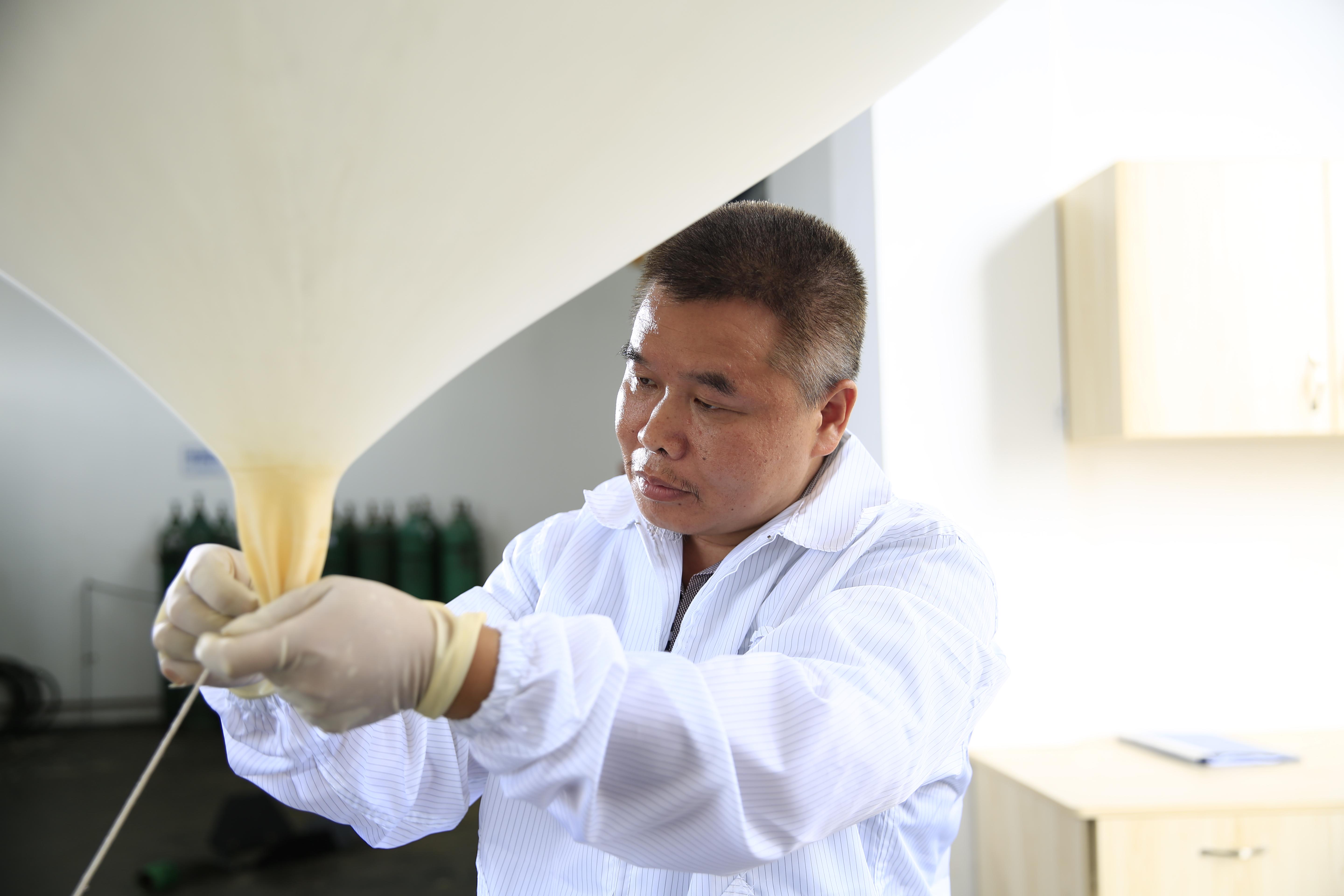

刘祥金准备探空气球。

刘祥金准备探空气球。

不过,“早期的气象观测,可以说是一份单调且艰苦的工作。”刘祥金回忆说,那时,观测都得靠人工,仅靠一支笔、一本记录簿、一个算盘,来记录气象观测数据。1986年,他从兰州气象学校毕业,进入福建省气象台观测科,成为气象观测员,后成长为观测科科长,曾凭借8次“250班无差错”的优秀业绩,被中国气象局授予“质量优秀测报员”称号。

“风里来雨里去,雷电交加时更是忙碌。这份平凡工作的背后,是鲜为人知的责任和压力。”刘祥金感慨地说,多年来,他时常会从睡梦中惊醒,而梦境都与工作相关。

眼下正值乍暖还寒时节,在冷暖气流的强势交汇下,强对流天气可谓是福州的“常客”。

“因此,我们有时还得遭受冰雹的‘袭击’。”刘祥金笑称,对气象观测员而言,下冰雹时不仅要坚持观测,还要撑着雨伞到室外捡冰雹回来测量。“我们要测量它们的直径和重量,记录下来。作业时也没什么特殊防护,就是撑着雨伞,如果被冰雹砸到一两下,会有点疼。”

若遇上极端天气,气象观测则要面临更大的挑战,对福州国家基准气候站这样有高空气象观测任务的站点来说压力更甚。“气候站每天在三个时间点放飞探空气球,国内外放飞时间一致,一天都不能断、一次也不能错。”刘祥金说,探空气球被称为“万米高空的听诊器”,犹如CT扫描仪,对低空到高空进行25个等压面的逐层扫描,把温度、气压、空气湿度等数据通过信号发回地面。

随着福州国家基准气候站地面气象观测全面实现自动化,人工定时观测被留在“曾经”,如今观测员们每天只需要在8点进行一次人工对比观测。

虽然工作强度明显减轻,但观测员们也面临着新的挑战。“这几年发展得太快了,我们的工作从和天气数据‘打交道’变成了和设备软硬件‘打交道’,对自身的能力要求也从如何精准测量数据、确保数据按时传输,变成了如何检定、维护和安装设备。”(记者 张静雯 通讯员 谢玉丽 陈淼)