跨越75年!革命军人证明书“归乡”

在漫长的 75 年岁月中,那本革命军人证明书犹如时光的使者,跨越了时空的阻隔,终于踏上了归乡之路。它曾见证着革命军人的英勇与奉献,在烽火硝烟中坚守信仰。如今,它带着历史的厚重与情感的寄托,回到了这片熟悉又陌生的土地。那泛黄的纸张,仿佛诉说着过去的故事,每一道褶皱都承载着岁月的痕迹。它的归乡,是对革命先烈的铭记与缅怀,也是对那段波澜壮阔历史的致敬,让后人永远铭记那些为了国家和人民而奋斗牺牲的英雄们。

江苏、福建媒体通过新闻报道、社交平台展开“寻亲接力”

跨越75年!革命军人证明书“归乡”

陈茂发(右)将父亲陈常滚的“革命军人证明书”捐赠给福清市档案馆。

陈茂发(右)将父亲陈常滚的“革命军人证明书”捐赠给福清市档案馆。

5月8日上午,一场庄重而温馨的捐赠仪式在福清市档案馆举行。福清市城头镇五龙村村民陈茂发将父亲陈常滚的“革命军人证明书”捐赠给福清市档案馆,这张革命军人证明书签发于1950年。

这件跨越75年的珍贵档案,历经全网“寻亲接力”,最终以捐赠档案馆的方式,完成了从尘封箱底到时代传承的“归乡”之旅。

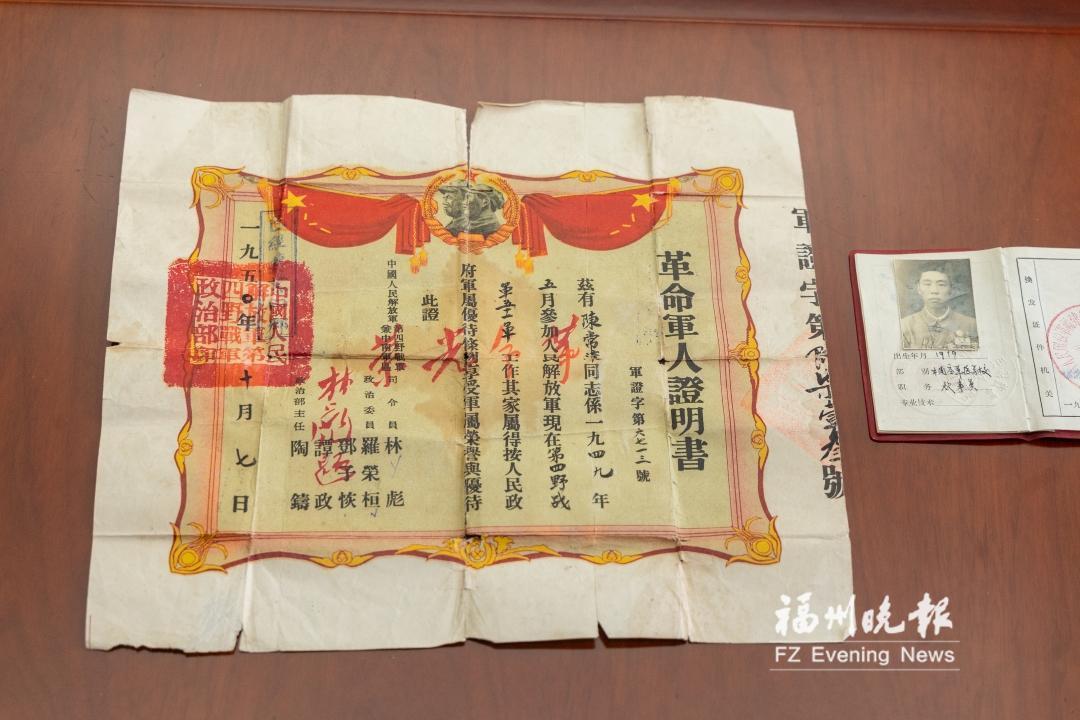

陈常滚的“革命军人证明书”。

陈常滚的“革命军人证明书”。

一场跨越千里的“寻亲”

2025年清明节,在上海的江西籍徐女士整理父亲遗物时,意外发现了一件尘封已久的档案——一张由中国人民解放军第四野战军政治部于1950年签发的“革命军人证明书”(以下简称证明书)和一本军人复员证。

证明书上记录着陈常滚1949年参加人民解放军的光荣历史,复员证则显示他1919年出生、曾在中南空军医学校担任炊事员。证明书的背面,还有手写的“福建 福清 五龙”等文字。然而,徐女士对陈常滚的身份一无所知,更不清楚父亲为何会珍藏这份档案。

“这张证明书承载着一位革命军人的荣誉,不能就这么躺在箱底。”徐女士决定发起全网“寻亲”,让这件档案物归原主。她将证明书和复员证的照片发布到社交平台,并联系了江苏新闻广播等媒体,恳请协助寻找陈常滚的后人。

于是,这场跨越千里的“寻亲接力”迅速点燃了江苏、福建两地媒体与网友的热情。两地媒体通过新闻报道、社交平台广泛传播,发动广大网友“云端寻人”。功夫不负有心人,经多方努力,终于找到了陈常滚唯一的儿子——71岁的陈茂发。此时,陈常滚已离世25年。

得知消息后,陈茂发一家激动万分,连夜驱车820公里,从福清赶赴上海。在见面现场,徐女士小心翼翼地将革命军人证明书和复员证交到陈茂发手中,这份承载着岁月沧桑的荣誉,终于踏上“归乡”之路。

一个有血有肉的老兵

在陈茂发的讲述中,陈常滚从证明书中的一个名字,变成了一个有血有肉的抗战英雄。

陈茂发告诉记者,父亲在世时,曾多次讲到自己在家乡五龙村歼灭日军的故事。

《福清文史资料》也有刊发五龙村村民歼灭日军的文章:“村民陈常滚等得悉,立即集合数十人,取道埠头,奔往截击。鬼子逃到岩兜村附近的鲎山前面,先后被追上的村民用木棒、锄头击杀在水稻田中。至此,四个鬼子全被消灭,打鬼子的群众也一哄而散。”

后来,陈常滚被国民党抓了壮丁,参军入伍,辗转到河南等地参加抗日战争,并于1949年3月成为时任国民党陆军中将、第19兵团司令张轸的部下。1949年5月,张轸率部在武汉起义,陈常滚自此成为“人民解放军第四野战军五十一军”中的一员。

1950年9月,五十一军编入中南军区空军司令部,陈常滚作为“五十一军卫生学校一中队”的炊事员,转入中南空军医学校。不久后,他复员返乡,结束军旅生涯。由于历史原因,他的证明书和复员证辗转流入徐女士父亲手中,并得以妥善保存,直至被发现。

一次革命精神的传承

拿到父亲的革命军人证明书后,陈茂发百感交集。他深知,这份档案不仅是家族的荣耀,更是家乡和时代的宝贵财富。为了让更多人铭记先辈的功绩,他决定将证明书和复员证捐赠给福清市档案馆。

5月8日的捐赠仪式上,陈茂发郑重签署了档案交接文件,福清市档案馆为其颁发了收藏证书。他动情地说:“这张证明书记录了父亲的经历,也承载了那段波澜壮阔的历史。捐给档案馆,不仅是让父亲的荣誉得以延续,也是希望更多人了解那段历史,传承革命精神。”

城头镇副镇长唐强说,这张证明书被珍藏于福清市档案馆,将成为青少年爱国主义教育的鲜活教材,城头镇将继续深挖红色故事,守护历史记忆,让革命精神代代相传。

福清市档案馆馆长毛水清表示:“陈茂发的无偿捐赠,生动诠释了‘红色家风代代传’,彰显了革命精神的代际传承力量。这件档案不仅是五龙村的骄傲,也是福清市的宝贵财富。”

(记者 王光慧 通讯员 方宇 王鸿鹏 文/摄)