祖先是皇叔,王审知是外公,福州高新区这个村来头真不小!

在福州高新区,有一个村有着极为不凡的渊源。其祖先乃是皇叔,这一身份赋予了它深厚的历史底蕴。而更为特别的是,王审知竟是其外公。王审知在福建历史上有着举足轻重的地位,他的功绩和影响深远。这个村凭借着与皇叔和王审知的紧密联系,仿佛承载着一段段波澜壮阔的历史篇章。它见证了岁月的变迁,也传承着先辈们的精神与智慧,成为了福州高新区中一颗璀璨的历史明珠,让人们对其充满了好奇与敬仰。

说到位于福州高新区南屿镇的南前村,相信很多人都不陌生,这里不仅有着秀美的自然风光,还有远近闻名的南屿麻笋、线面、非遗牛角梳等特色物产。不过很多人不知道的是,居住在这个村落的刘氏家族可大有来头,其祖先不仅是刘邦弟弟,历史上更是英才辈出。

“要说这个‘藜光堂’其实还要从我们的祖先说起。”南前村党支部书记对记者表示,“南屿刘氏的历史最早可以追溯到西汉时期的楚元王刘交,也就是汉高祖刘邦的弟弟。刘交封地在彭城,后来其中一支后裔南华刘氏迁移入闽,也就是正中间挂的入闽始祖刘技。而刘技有三个儿子,其二儿子刘文济任吏部郎中时,娶了闽王王审知最疼爱的小女儿,所以这么算起来王审知也算是我们祖上的‘外公’。而‘藜光堂’是我们刘氏宗祠的堂号,主要取自我们先祖之一西汉文学家刘向‘燃藜读经’的典故。”

据了解,汉高祖刘邦同父异母的弟弟刘向年轻的时候发奋读书,一直读到天黑还不肯释卷。这时候,一个老人家举着火把来为他照明,并传授给他许多知识。后来,刘向靠着这些知识,成了有学问的人。而这传说中的火把,就是藜木。正因为这个典故,南前村所有的刘氏祠堂都被称为“藜光堂”,教诲后代子孙读书要上进。

“在大厅两侧挂的楹联是‘立业惟修德,敦伦在读书’,这句话是教育子弟要修养品德,好好读书。”南前村党支部书记对记者介绍道,“其实我们刘氏家族的学风由来已久。早在明朝,宗祠建立之初,以刘景大为首的刘氏家族的有识之士,就捐出了200亩良田作为公田,在宗祠后面创办了‘藜照书院’,不仅所有的族中子弟可免费入学,还包食宿。也因此培养了大量人才。在明朝时期,刘氏宗祠先后走出了进士刘景新、举人刘景正,闽剧名旦刘小琴等名人。”

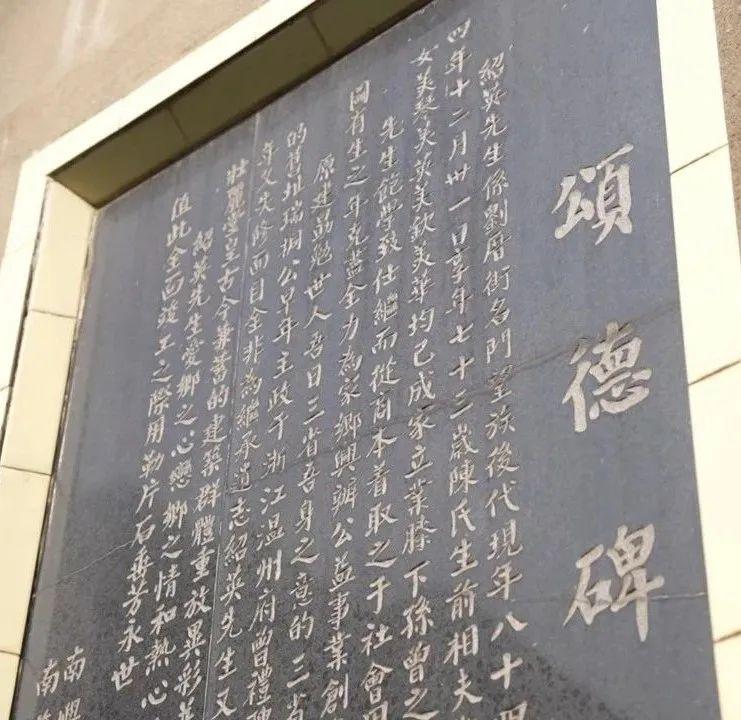

走进传说中的“藜照书院”,书院正中间还有一位人物雕塑。据了解,这是台胞刘绍英先生的塑像。他出生于南前村,1949年随着家人赴台,直到1984年才重返故乡,落叶归根。刘绍英先生十分热爱公益事业,回乡后,看到刘氏宗祠和藜照书院年久失修,相关文物古迹亟须保护,于是便慷慨捐资350万元,重修了刘氏宗祠和藜照书院。这尊塑像就是为了纪念刘绍英先生捐资重修书院和宗祠的贡献,现在藜照书院还建有农民书屋,向村民全天开放,丰富村民的业余生活。

走进南前村,让人深深感受到了这个千年古村落的人文底蕴和文化魅力。如今,这个古村落在牛角梳、麻笋等特色产业的带动下,正在以另一种方式焕发新生,也希望它越变越好。

上一篇:3月1日起闽江鱼类“放产假”啦!